Ars Electronica Festival 2017 でハナノナを展示しました We demonstrated "hananona" at Ars Electronica Festival 2017

2017.09.11

2017.09.11

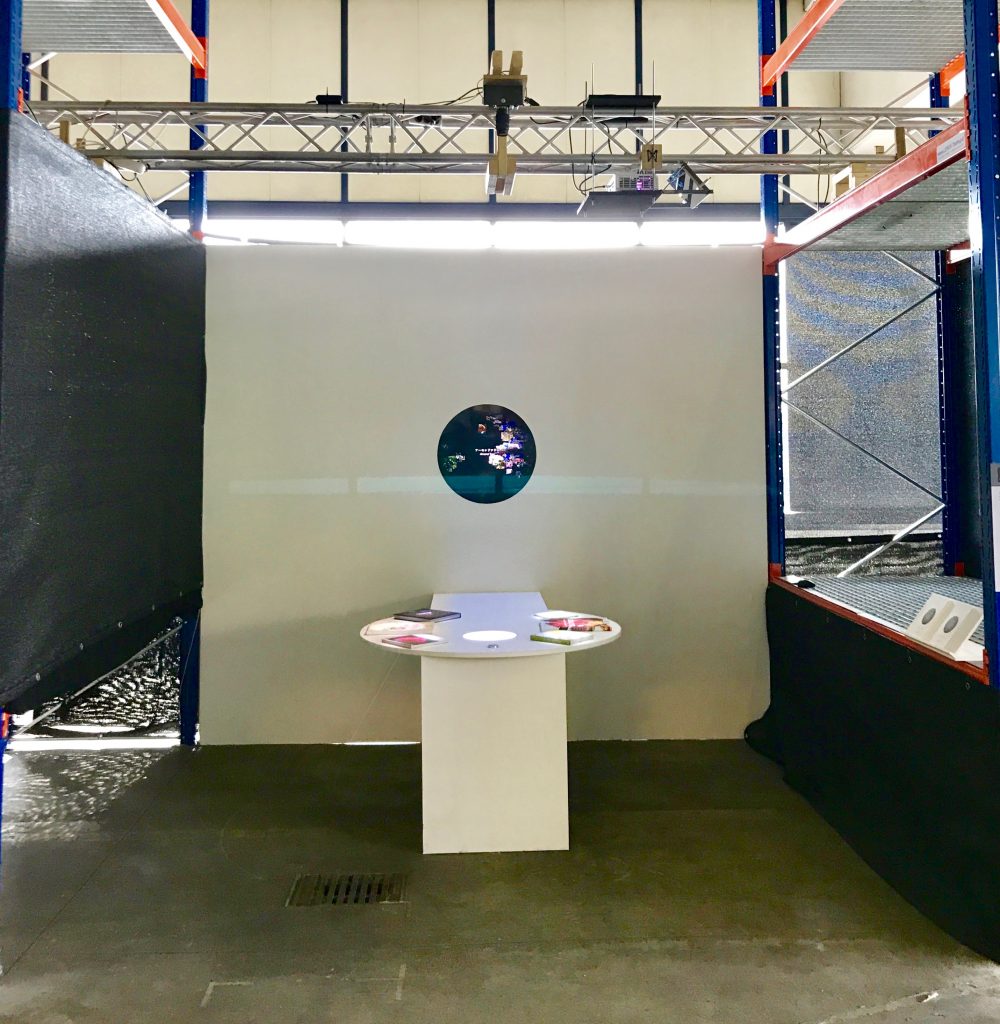

We demonstrated hananona (our AI flower classification system) at Ars Electronica Festival 2017 in Linz, Austria Sep. 7 – 11, 2017. Ars Electronica Festival is one of the biggest festivals of media arts. We presented hananona in the theme exhibition space of “The Practice of Art and Science”.

オーストリア・リンツで開催された (2017 年 9 月 7 〜 11 日) Ars Electronica Festival 2017 でハナノナの展示を行いました。Ars Electronica Festival はメディアアートに関する世界最大規模のイベントです。Wikipediaによると…

とあります。明和電機、坂本龍一・岩井俊雄、藤幡正樹など日本人で受賞された方々も少なからずいらっしゃいます。他に有名どころでは、ピーターガブリエル、Wikipedia, Creative Commons、ニールスティーブンソン(サイバーパンク作家)なども受賞しています。メディアアートにとどまらずネット時代の諸問題を視野に入れていることが伺われます。

今年は12会場!で様々な展示、パフォーマンスが同時進行で展開されました。展示総数はよくわからないのですが数百から1000くらいはあったと思います。展示期間は5日間とたっぷりありますが、それくらいあっても全部を見ることはおそらく不可能でしょう。毎年、その年のテーマが掲げられますが、今年は “AI, The other I” で、PostCityという昔の郵便の集配所を使った展示場で様々な展示が行われていました。

ハナノナもここで展示しました(The Practice of Art and Science, Ars Electronica におけるハナノナの紹介ページ)。

メディアアートの専門家も来れば、一般の市民も来るというのがこういう展示会の面白いところです。花の次は何の認識をやるのか、キノコの認識はしないのか、私のスマホの中の写真を判定してほしいとか、これを認識してみろと会場の鉢植えのひまわりを持ってきたりとか、いろんな反応が実に楽しいです。ちょっとアジア圏の見学者で流行ったのが顔占い。自分の顔写真がどんな花に分類されるか見ようと一時行列ができたほどでした。バラやヒマワリと認識された人たちは満足げに画面を写真に撮って帰って行ったのでした。

さて、PostCity会場全体(1F)の様子を感じてもらうために16秒のタイムラプス動画にまとめてみました(笑。

他の会場はどんなだったかというと、ARS ELECTRONICA Centerの地下展示場を8秒で紹介するとこんな感じです。

以上、リンツからでした。